ビジネス向けのセミナーや会議を実施する際、指定会場や会議室に訪問して行う方法ではなく、オンライン上で実施する企業が増えています。社会での会議等を、インターネット上でやり取りする方法は、ウェブとセミナーという言葉を組み合わせた、「ウェビナー」と言われる点が特徴です。ここでは、ウェビナーに関する3つのポイントに加えて、メリット及びデメリットの双方についても紹介していきます。

- リアルタイム性

- 双方型か一方通行型か

- アウトプットの方式

- ライブ配信のメリット

- 録画配信のメリット

- ライブ配信のデメリット

- 録画配信のデメリット

- 講義形式

- スライド形式

ウェビナーをする場合は3つのポイントを抑えておく

会社等の会議で、ウェビナーを実施する場合、配信の種類に関して、3つのポイントを考慮する必要があります。

stopリアルタイム性

ウェビナー配信における最初のポイントは、リアルタイム性となりますが、「ライブ配信」もしくは「録画配信」の2つに、大きく分類されます。「ライブ配信」は、原則として生放送にて配信されますが、同時に撮影及び録音を行う点が、大きな特徴です。対して、録画配信の場合は、事前にセミナーの講義内容等を収録しておき、配信日当日に指定した人、もしくは不特定多数の人に見てもらう方式となります。

stop双方型か一方通行型か

2つ目のポイントとしては、ウェビナーへの参加方法として、「双方向型」もしくは「一方通行型」のどちらで行うのかを、明確にしておく点です。「双方向型」は、ウェブ会議ツールに備わるチャット機能を活用して、お互いに質問や意見を述べていくタイプとなります。「ライブ配信」で行うウェビナー向けの参加方法で、ほとんどの「ライブ配信」にて「双方向型」が採用されています。一方、「一方通行型」は、ウェブ会議ツールのチャット機能を使わず、映像を流して会議を進行していく方法で、「録画配信」では自動的にこの方法が採用されます。

stopアウトプットの方式

そして、3つ目のポイントとしては、配信者に対して、どのような形でウェビナーの内容をアウトプットするかです。「講義方式」と「スライド形式」の2つに大別され、「講義方式」は、配信者による会話等を、直接動画で配信するタイプとなります。一部のセミナー等で採用されている「スライド形式」の場合、パワーポイントといったプレゼンテーションツールを活用し、説明を重ねていく方式です。

ライブ配信及び録画配信によるメリットとデメリット

stopライブ配信のメリット

ウェビナーの配信方式として、ライブ配信を採用するメリットとしては、参加者同士による情報のやり取りが、リアルタイムでできる点があります。ビジネス向けのセミナーや会議に参加した人たちだけで、楽しい時間を共有できるようになり、積極的な雰囲気でセミナー等を進めていけます。ウェブ会議ツールのチャット機能を活用すると、オンラインであっても、わからない点をその場で質問できるため、セミナー等の講義内容をすぐに理解しやすくなる点は、ライブ配信ならではと言えます。

stop録画配信のメリット

他方、ウェビナーを録画配信で行う場合は、事前に必要な情報を収録し、後日その情報を配信するため、ライブ配信よりも多くの人が参加しやすい点です。配信期間中であれば、何度でも繰り返し視聴できる点が特徴で、セミナーの講義内容を見返して、学習したい人に最適な方法と言えます。ライブ配信の場合は、必要ない情報も含めて聞く必要がありますが、録画配信なら、動画視聴によって、必要な情報だけを得られる点が、決定的な違いです。主催する会社側から見れば、ライブ配信を何度も配信するより、一度収録した動画を配信する、録画配信の方が、低コストで済みます。

stopライブ配信のデメリット

ライブ配信及び録画配信を採用するデメリットに対しても、抑えておくべき点は多数あります。情報のやり取りを生放送で行うライブ配信の場合、聞き逃した情報が出てきたとしても、巻き戻し等ができない点が、最大のデメリットです。また、配信側は、予め必要な情報を上手に伝えられるよう、資料やグラフ等は、簡潔にわかりやすいものを使用する必要があります。加えて、ネットワークのトラブルにより、映像が配信できなくなってしまい、ライブ配信が途絶える可能性がある他、録画配信よりもコストがかかるという、デメリットが生じます。

stop録画配信のデメリット

録画配信の場合、配信者が収録した情報を一方的に配信する作業となるため、人によっては内容を理解できない可能性がある点も、デメリットの一つです。映像を見ていて、疑問に思ったところが出てきても、その時点で質問ができないが故に、必要な情報を自分で調べる必要があります。従って、質問をしていく形で、自分なりに解決していきたい人は、ライブ配信形式のウェビナーへの参加が、最適な選択肢です。加えて、録画配信では、ライブ配信のように、参加者同士での会話をしていきながら、コミュニケーションを深めていくといった楽しみが味わえないという、デメリットも発生します。

講義形式とスライド形式の違い

ウェビナーで行われる、配信者の説明に関しては、講義形式とスライド形式の2種類がありますが、それぞれに、メリットやデメリットが存在します。

stop講義形式

原則として配信者の言葉で直接説明する講義形式は、会話内容を直接配信するパターンがほとんどです。シンプルな手段で要点を伝えやすいというメリットがありますが、配信者によっては、専門用語を多用する傾向が強くなります。そのため、専門用語を理解できていない参加者は、配信者の会話を理解できず、参加しにくくなるデメリットも生まれてきます。

stopスライド形式

一方、プレゼンテーションソフトを活用したスライド形式の場合、言葉だけでなく、図形や画像を使った説明ができます。会話を聞き逃すと重要なポイントがわからなくなる講義形式と異なり、視覚的な要素を使って内容を理解できる点が、最大のポイントです。しかし、伝えたい情報を詰め込みすぎてしまうと、要点が伝えにくくなってしまう他、最悪、参加者が要点を理解できず、混乱してしまうケースも生じます。そのため、スライド形式で用いる資料の数は必要以上に作らず、参加者が理解できる枚数だけを用意する必要があります。

講義形式またはスライド形式のどちらを採用する場合であっても、ウェビナーでの内容をわかりやすく説明する点が、非常に重要です。

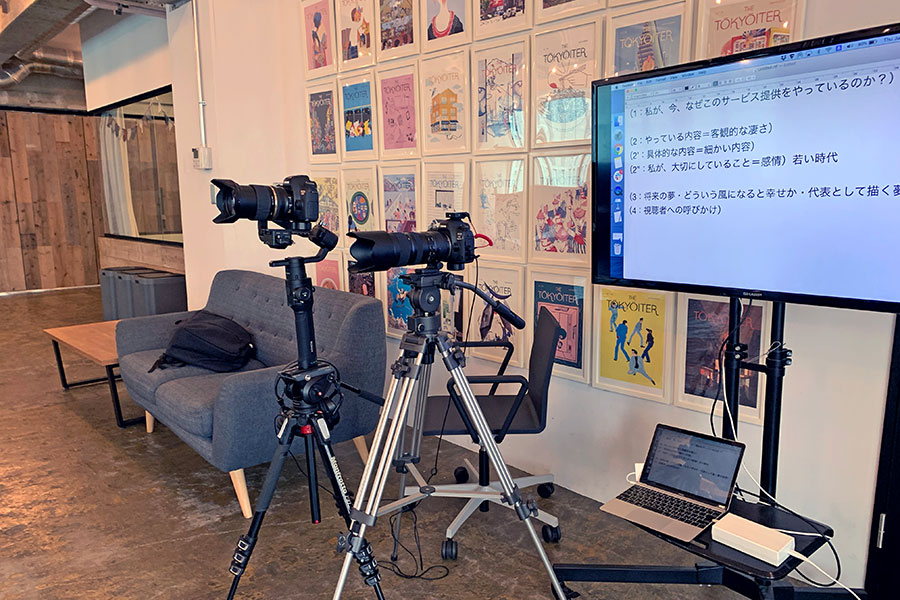

2021年10月にマカイラ様が行なったシンポジウムでは、comliveが配信と当日使用するスライドフォーマットの作成を行いました。

シンポジウムは100名以上が参加するオンラインイベントでしたが、詳細なタイムスケジュールを事前に制作し入念なリハーサルを行うことで、スムーズな進行ができました。

stop【Wisdom 2.0様】国際カンファレンスイベント

それぞれのメリットとデメリットを把握しておく

会議やセミナーをオンラインで行うウェビナーには、配信方法や情報のやり取り、説明の仕方によって、生じるメリットやデメリットが異なります。できる限り少人数の参加者同士で、お互いの情報をやりとりしながら、有意義あるセミナーにするならば、ライブ配信という選択肢があります。一方、必要な内容だけを、低コストで配信したいならば、録画配信を活用して、多くの人に見てもらうといった方法が、最適です。